Geschichte der Grafen Fries

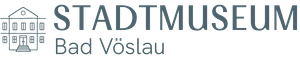

Im Jahr 1761 kaufte der Bankier und Industrielle Graf Johann I. von Fries (1719-1785) das Schloss und die Herrschaft Vöslau. Er ließ das Schloss durch den Hofarchitekten Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg umbauen. Hetzendorf wurde unter der Herrschaft Maria Theresias mit der baukünstlerische Leitung von Schloss Schönbrunn betraut, war u.a. Schöpfer der Gloriette und des Schlosstheaters in Schönbrunn, Direktor an der Architekturschule der Wiener Akademie und Ehrenbürger der Stadt Wien. Noch heute sieht das äußere Gebäude des Schlosses Vöslau so aus, wie es damals von Hetzendorf gestaltet wurde.

Hetzendorf legte im Auftrag von Graf Johann I. von Fries auch den Schlosspark im damals englischen Stil mit zahlreichen Statuen, Nischen, künstlichen Grotten und gar einem Wasserfall an.

Da Johann I. und sein ältester Sohn Joseph (1765-1788) früh verstarben, ging das gesamte Fries’sche Vermögen an den erst elfjährigen Moritz I. (1777-1826) über. Das Erbe wurde bis zu Moritz Volljährigkeit in die Hände einer Vormundschaft gelegt. Als Moritz I. sein Erbe antrat, galt er als reichster Mann der Monarchie. Er war Kunstmäzen, Kunstsammler und wie sein Vater Bankier und vermehrte die Fries’sche Kunstsammlung auf mehr als 300 Meisterwerke.

Er gehörte zum Freundeskreis von Ludwig van Beethoven, den er auch förderte. Der Komponist widmete Fries die a-Moll-Violinsonate op. 23 (1801), die F-Dur-Violinsonate op. 24 („Frühlingssonate“, 1802) sowie die 7. Symphonie A-Dur op. 92 (1812). Ferner war Fries großzügiger Mäzen Franz Schuberts. Moritz I. war es auch der das Potential des heutigen Thermalbades erkannte, dort eine Badeanstalt eröffnete und die Quelle einfassen ließ. Der übergroße Lebensaufwand und eine massive Geldentwertung auf Grund der Napoleonischen Kriege bewirkten den sukzessiven Niedergang des Bankhauses: Das gesamte Fries’sche Familienvermögen war innerhalb von 25 Jahren weg und das Bankhaus in Konkurs. Graf Moritz I. ging nach Paris, wo er wenige Monate später verstarb.

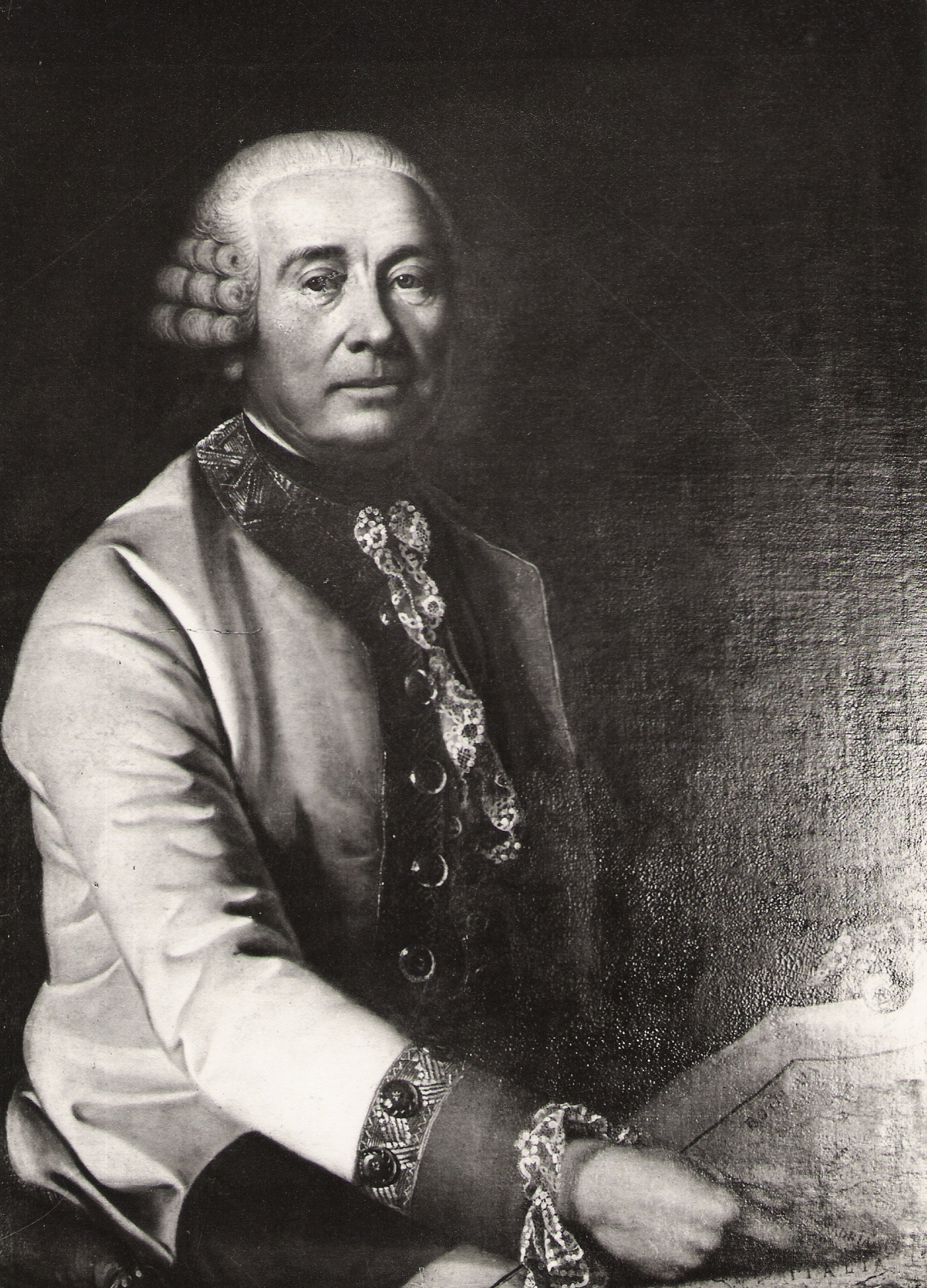

Der Sohn Moritz II. (1804-1877) Johanns Enkel, verkaufte sämtliche Besitztümer der Familie und trat in den Staatsdienst ein. Während eines in Österreich verbrachten Urlaubes lernte er Flora Freiin von Pereira-Arnstein (1814-1882) kennen. Durch die Heirat mit der reichen Erbin war es ihm möglich das Schloss Vöslau zurück zu kaufen. Flora und Moritz II. widmeten sich dem Ausbau des Kurortes.

Nach dem Tod von Moritz II. erbte sein Sohn August (1841-1918) die Besitztümer, er verkaufte allerdings 1888 die Quellen, Badeanlagen und die Grundstücke mit dem Kurpark bis zur Waldwiese hinauf um den Preis von einer halben Million Gulden an die Gemeinde. 1901 verkaufte August Graf Fries auch das Schloss in Vöslau.

11 Stationen zum selbst entdecken

Station 1: Schloss und Schlosspark Bad Vöslau

„Im Osten von Unter-Vöslau erhebt sich ein gefälliges Gebäude, es ist das Schloss der früheren Feudalherren von Vöslau, um welches sich in riesiger Ausdehnung ein schöner, schattiger Park mit künstlichen Wasserfällen, Grotten, hübschen lauschigen Plätzen, einem Springbrunnen, seltenen Pflanzen und andern Aug und Herz erfreuenden Anlagen hinzieht. Dieser Park, nur an Donnerstagen dem Publikum zugänglich, bietet Sommergästen eine kleine Abwechslung und wird gerne aufgesucht. An Tischen, welche den Besuchenden zur Verfügung stehen, sitzen Damen mit Handarbeiten oder Lectüre beschäftigt, und geniessen einige schöne Stunden, fern von ihrer alltäglichen häuslichen Umgebung. So ungeniert in einem Parke zu sitzen, in welchem gräfliche und fürstliche Geschlechter lustwandelten, erfüllt manchen mit einem gewissen Stolze, und so sehr man heutzutage gegen privilegierte Klassen spricht und schreibt, ebenso gerne versenkt man sich in Erinnerung und Geschichte von mächtigen Herren, namentlich vergangener Geschlechter.

Ein solcher Park versetzt einen in die Suggestion hell erleuchteter Schlossfenster, hinter welchen bei Tanz und Musik eine auserlesene Gesellschaft sich des Lebens erfreut, während draussen in den dunklen Laubgängen ein Liebespaar, heimlich aus den sie beengenden Räumen davongeschlichen, sich in ahnungsloser Verborgenheit liebt, wie die ersten Menschen im Paradiese. Die Romantik jener Zeit spielte sich auch in den Schlossgärten und Parken ab, von der Aussenwelt durch eine Mauer – die gesellschaftliche Scheidewand musste auch äusserlich sichtbar sein – abgeschlossen. Das Schlossgebäude präsentiert sich hübsch. Es ist ein nach vorne nicht geschlossenes, massives Gebäude mit einem Erdgeschosse, zwei Stockwerken und einem dritten Halbstock, enthält 83 schön eingerichtete Zimmer und einen Uhrthurm, auf welchem aber die Uhr selten geht.

Der östliche Theil des Schlosses hat eine prächtige Altane mit einem grossartigen Speisesaal, welcher früher eine Kapelle – die Schlosskapelle – war, aber von einem Grafen Johann Fries (unter Kaiser Josef II.), der sich zur reformierten Kirche bekannte, entweiht, in einen Speisesaal umgewandelt wurde, was er heute noch ist. Die heutige Gestalt erhielt das Schloss im Jahre 1740 durch Herrn Augustin Josef Edlen von Wöber, der auch den Wassergraben ausfüllen liess, welcher das Schloss jahrhundertelang umgab.“

Quelle: Auszug aus „Vöslau in Wort und Bild“ von Wilhelm Geiger (1898), Fotos Stadtmuseum Bad Vöslau

Station 2: Schloss-TEich und Maria Theresien-Taler

Mysteriöse Todesfälle im Schlossteich

1785 wurde Johann I. Graf Fries, damals 66 Jahre alt, unter nie geklärten Umständen leblos im Schlossteich gefunden. Der rätselhafte und unerwartete Tod des Grafen gab schon kurz danach Anlass zu den verschiedensten Gerüchten und Spekulationen. Die offiziellen Nachrichten enthielten, wie fast zu erwarten war, keinen näheren Hinweis auf die eigentliche Todesursache, sondern beschränkten sich lediglich auf die Aufzählung seiner zahlreichen Verdienste. Bis heute gibt dessen merkwürdiges Ende nach wie vor Rätsel auf, die vor allem durch die 1945 erfolgte, fast gänzliche Vernichtung des umfangreichen Familienarchivs keine vollkommen befriedigende Aufklärung der Umstände, die zu seinem Tode führten, zulassen.

Den wahrscheinlich wichtigsten Hinweis auf die näheren Umstände seines Todes verdankt man einer kurzen, dennoch aber ungemein aufschlussreichen Bemerkung in den Erinnerungen des Jesuiten Abbé Jean-Francois Georgell. Hier heißt es:

„ […] häuslicher Kummer, der seine Tage vergiftete, gab den Ausschlag dafür diese zu beenden: Er begab sich mit einem einzigen Dienstboten auf sein Landgut, welches er ungefähr sechs Meilen von Wien entfernt, nahe von Baden, besaß. Nachdem er zu seinem Vermögen und seiner wirtschaftlichen Situation die ausführlichsten Aufzeichnungen hinterlassen hatte, ertränkte er sich aus eigenem Willen in dem großen Teich seines Parks. Man fand auf seinem Schreibtisch folgende Worte von seiner Hand: „Ich bin des Lebens überdrüssig. Man wird mich im großen Teich finden. Mein Testament ist in meiner Brieftasche. Ich will hier ohne Zeremonie beigesetzt werden.“ Quelle: Die Grafen Fries von Christian Steeb

Bereits im Jahre 1773 gab es im selbigen Schlossteich einen anderen tragischen Unfall: Johann Baptist Edler von Mayer ist samt seinem menschenfreundlichen Helfer Simon Häberl Würth zu Völslau im Schlossteich ertrunken.

Den entscheidenden Hinweis auf die Identität des Verunglückten gab eine Briefstelle vom 28. August 1773, worin Leopold Mozart, der Vater des Komponisten, seiner Frau Anna Maria schreibt: „Gestern ist für das Mayer Haus ein großes Unglück geschehen. Der größere Sohn, den H. von Mayer zu Hause hat, und der schon einen ansehnlichen Dienst bekleidet und schönen Gehalt hat, hatte das Unglück, auf einem Landgut außer Wien aus dem Schiff ins Wasser in einen Weiher zu fallen und samt einem Wirt, der ihm aushelfen wollte, zu ertrinken. Was für eine traurige Begebenheit für die alten Eltern und seinen Bruder in Mailand!“

Die Familie, über deren tragisches Schicksal Leopold Mozart hier berichtet, ist die des Hofrates und Kammerzahlmeisters Johann Adam von Mayer, der am Hof Maria Theresias eine besondere Vertrauensstellung besaß. Ein Sohn dieses bedeutenden Hofamtsträgers war also offenbar von der gräflichen Familie Fries nach Vöslau eingeladen worden und unternahm auf dem Schlossteich eine Bootsfahrt, die zu seinem frühen Ende führte. Selbst die Herrscherin war von dem schrecklichen Ereignis betroffen und schreibt teilnahmsvoll an ihren in Mailand lebenden Sohn Ferdinand Karl: „Sie werden durch den letzten Kurier vom Unglück erfahren haben, das dem dritten Sohn von Mayer widerfahren ist. Er ist im Fries’schen Garten beim Rudern ertrunken, und der Schankwirt, der ihn retten wollte, ist mit ihm ertrunken.“

Die beiden Verunglückten wurden in der Gainfarner Kirche beigesetzt – die Grabtafel aus Kalkstein befindet sich neben dem Marienaltar.

Quelle: Chronik der Pfarre Gainfarn von Otmar Rychlik

Station 3: Zaunervasen

Johann I. Graf von Fries beauftragte in den Jahren 1783-84 den Hofarchitekten Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg mit dem Bau seines Stadtpalais, welches einen eigenen Theatersalon besitzen sollte. Das Palais Fries und spätere Palais Pallavicini stand auf dem neu erworbenen Grundstück am Wiener Josefsplatz.

Quelle: https://hansmiedler.at/de/geschichte

Das Palais Fries hatte seinerzeit die erste rein klassizistische Hausfront und bescherte nicht nur heftige Kritik, sondern entwickelte sich zu einem regelrechten Architekturskandal. Vor allem die vier Vasen von Franz Anton Zauner, die an der Fassade angebracht waren, wurden heftig kritisiert. Als „pot de madame“ und „pot de monsieur“ betitelt, gingen die sogenannten „Nachttöpfe“ in die Schmähgeschichte der Stadt ein. Schließlich wich man dem öffentlichen Druck, entfernte sie und positionierte zwei weibliche Karyatiden neben dem Portal. Die Vasen fanden im Schlosspark Vöslau eine neue Heimat.

Quelle: https://www.diepresse.com/5143757/der-nachttopf-der-erregung

Die berühmten Zaunervasen befinden sich im hinteren Bereich des heutigen Vöslauer Schlossparks. Sie zeigen vier Kontinente, allegorisch durch die Flüsse Nil, Donau, Mississippi und Ganges dargestellt. Australien fehlt, da dies im 18. Jhdt. noch nicht als eigener Kontinent betrachtet wurde.

Quelle: Buch „Parks und öffentliche Grünflächen“, Fotos Zaunervasen Stadtmuseum Bad Vöslau

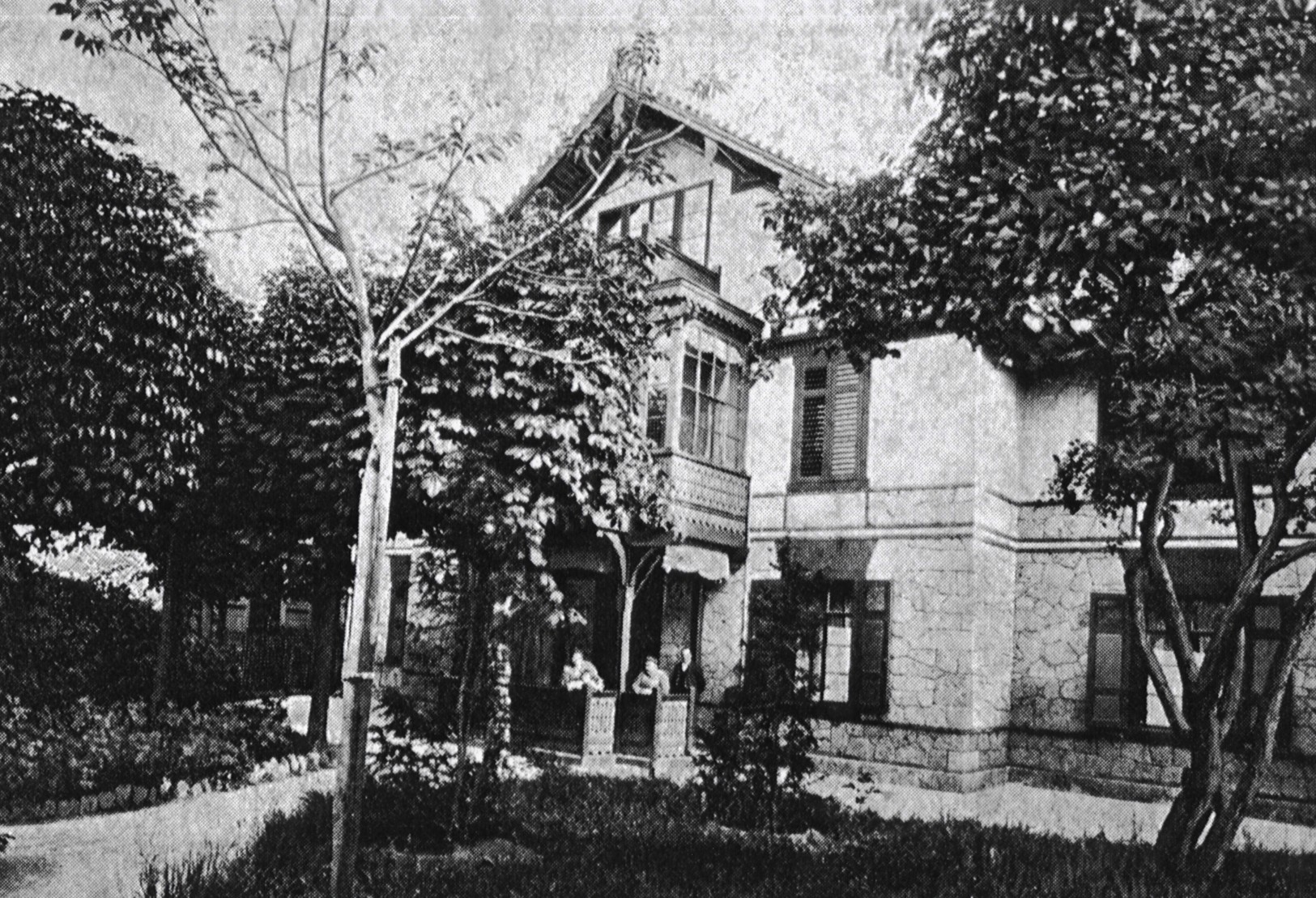

Station 4: Schweizervilla

1843 lässt Graf Moritz II. Fries das einstöckige Landhaus nach den Plänen Karl Etzels erbauen. Er vermietet bzw. stellt die Villa Adeligen oder Mitglieder seiner eigenen Familie zur Verfügung wie z.B. Gräfin Széchényi oder Heinrich Graf von Hoyos. 1844 bezieht sein Schwager, August Freiherr von Pereira von Arnstein die Schweizervilla. 1848 verkauft Graf Moritz II. Fries das Anwesen. 1877 erwerben Johann und Rosina Witzmann, Besitzer des nebenanliegenden Hotels Vöslauerhof, die Schweizervilla.

Die Schweizervilla ist ein besonders charakteristisches und frühes Beispiel für den Villentypus des Schweizerhauses. Der in Stuttgart geborene Architekt Karl Etzel verwirklicht hier 1843 seine Idee vom Landhaus. Durch die Verwendung verschiedener sichtbarer Baumaterialien wie Ziegel, Stein, Holz erzielt er eine fast graphische Gestaltung der Fassade und das Haus fügt sich gänzlich in die Landschaft. Karl Etzel war Architekt und Eisenbahningenieur und hat über 1.500 Kilometer Eisenbahnen, unter anderem die Brennerbahn, sowie das Dianabad in Wien gebaut.

Station 5: Villa Pereira-Arnstein, Cafe Thermalbad

Die Villa Pereira bzw. Drasche wurde ursprünglich als privates Sommer-Domizil der Henriette von Pereira-Arnstein im Jahr 1830 gebaut. Sie reist bis 1858 jedes Jahr zu Beginn der Saison mit großem Gefolge an. Die Villa wird dem Architekten Josef Kornhäusel zugeschrieben. Bewiesen ist dies allerdings nicht. 1861 geht sie in den Besitz ihres Schwiegersohnes Moritz II. Graf Fries über, der das Haus jedes Jahr während der Saison vermietete, wie z.B. an David von Gutmann (Bergwerksbesitzer), Eugen Bontoux (Generaldirektor der Südbahn-Gesellschaft) und Baronin Virginie Sennyey. 1890 erwirbt die Familie Von Drasche das Anwesen, die es 1905 an die Gemeinde verkauft. „So befinden sich in dem so schön angelegten und cultivierten Garten der ehemaligen Villa Pereira – gegenwärtig Villa Drasche – von gegen Kälte und Frost so empfindliche, seit Jahren aber im Winter verschont gebliebene Koniferen und Sträucher, unter Anderen folgende: Hydrangea japonica, Jasmin officinalis, Magnolia alexandrina, Cupressus pyramidalis….“

In den 1920er Jahren wurde die Villa in ein Café Restaurant umgewandelt und ging 1939 ins Eigentum der Familie Gal über. 2018 wurde die Vöslauer Mineralwasser GmbH neuer Eigentümer, der die Villa als neuen Firmensitz revitalisieren wird.

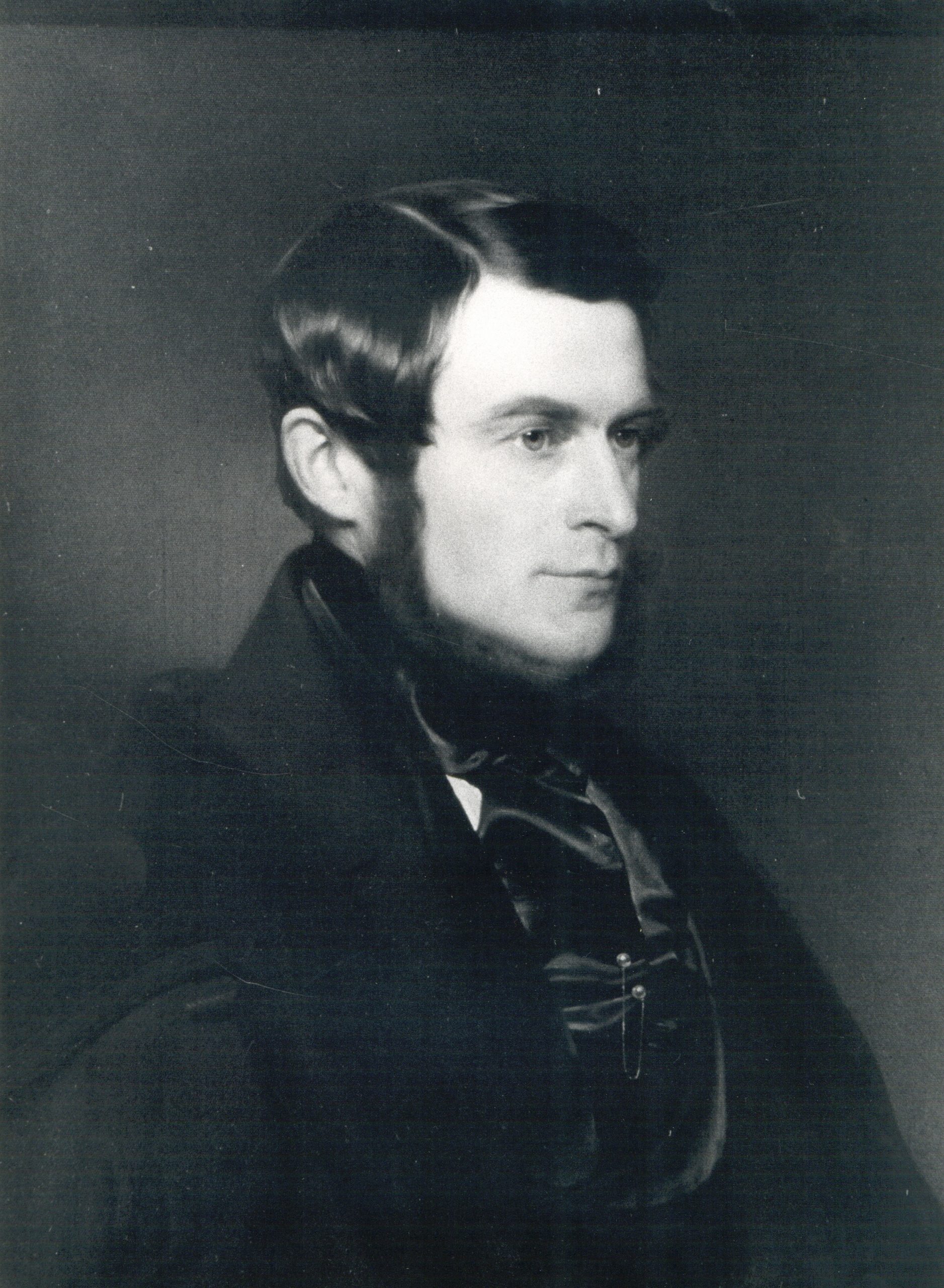

Station 6: Thermalbad

1887 erwirbt die Gemeinde das Bad und Harzwald von den Grafen Fries.

„Am 27. Februar 1768 war in Vöslau ein Erdbeben, in dessen Folge die Quelle breiter, der Strahl stärker wurde, und die Temperatur des Wassers sich hob. Die Quelle entspringt am Fusse eines Berges. Wie lange diese Quelle schon früher bekannt war, darüber finden sich keine Urkunden, aber im Amtsarchive finden sich Acten, in welchen von „Mühlwasser“ Erwähnung geschieht. […] An der Stelle des heutigen Bades (Grosser Schwimmteich) stand eine Mahlmühle, und das Wasser, welches die Mühle in Bewegung setzt, hiess „warme Lacken“. […]

Die Gründung des Bades als Badeanstalt erfolgte unter dem Grafen Moritz I. Fries im Jahre 1822. Vervollkommnet wurde sie im Jahre 1828 durch den Financier Johann Heinrich von Geymüller. Unter anderem erzählt die Chronik, dass er den Ausfluss mit Quadersteinen ausmauern ließ. Jedenfalls ist Graf Moritz Fries der Schöpfer des Bades, wie es sich heute (1898) präsentirt [sic!].

Prinzen und Prinzessinen aus dem Kaiserhause, wie auch ausländische Fürstenkinder haben bei ihm [Herr Trautner, Schwimmmeister] das Schwimmen erlernt. Ich kann es ruhig behaupten, dass tausende Männer und Frauen vielleicht nie schwimmen gelernt hätten, wenn sie nicht schon als Kinder in Vöslau gewesen wären. Es herrscht hier eine wahre Schwimmlernmanie, und die Kinder freuen sich das ganze Jahr auf das Schwimmenlernen in Vöslau. […]

Station 7: Cholerakapelle

Man schrieb das Jahr 1855 – einige Jahre vor dem Bau der Pfarrkirche – als Bad Vöslau von einer Choleraepidemie verschont blieb. Im Gainfarner Pfarr-Gedenkbuch steht darüber zu lesen: „Aus diesem Anlass haben einige Gemeindemitglieder das Gelübde gemacht, mittels Sammlungen zu Ehren der unbefleckten Empfängnis Maria eine Kapelle zu erbauen. Das fromme Unternehmen wurde glücklich ausgeführt; eine gemauerte Kapelle mit einem Bilde „Immaculata Conceptionis VMV“ steht an einem decenten Ort und ladet den Gläubigen zum Gebethe ein. Eingeweiht wurde die Kapelle am 29. Mai 1856 durch d. H. Dechant von Baden. Der Standort liegt am Zusammentreffen von Malfattiweg, und Franz von Suppé-Weg, die beide von der Jägermayerstraße zum Bellevue und somit zur Florastraße führen.“

Der Standort dieser Kapelle ist trotz dem benachbarten Thermalbad auch heute noch eher als „decent“ zu bezeichnen.

Quelle „St. Jakob Pfarre Bad Vöslau“ von Peter Selb und P. Stephan Holpfer OSB

Station 8: Kleines Schweizerhaus, Försterhaus der Familie Fries

Der 1814 geborene Robert Schlumberger wuchs in Stuttgart auf, musste jedoch nach dem Tod seines Vaters sein Studium abbrechen. Als Kaufmann arbeitete er in einer Champagner-Kellerei in Frankreich, wo er bis zum Kellermeister und Produktionsleiter aufstieg.

Auf einer Rheinfahrt lernte er die Wienerin Sophie Kirchner, die Tochter eines Knopffabrikanten, kennen. Da ihre Eltern einer Übersiedlung nach Frankreich nicht zustimmten, übersiedelte Schlumberger der Liebe Willen 1842 nach Österreich und heiratete Sophie.

Drei Faktoren waren es, die Robert Schlumberger 1842 nach Vöslau und dort ins Forsthaus im Maithal brachten:

- der aus dem Felsen gehauene alte Zehentkeller in Form eines griechischen Kreuzes, den er zunächst für zwanzig Jahre pachten konnte,

- der kalkige Boden, der ihn an die Kreide der Champagne erinnerte, und

- das Vorhandensein von roten Trauben, aus denen ein Clairet gepresst werden konnte.

Noch im Herbst 1844 erzeugte Schlumberger seine ersten Eigenbau-Rotweine. Nach und nach erwarb er eigene Weingärten, die er mit ausgewählten Edelreben bepflanzte. Bald wuchs das Unternehmen, und von 1852 bis 1854 wurde ein umfangreicher Gebäudekomplex errichtet, den der Architekt August Schwendenwein entworfen hatte. Benannt wurde die Betriebsstätte nach dem Grund, auf dem sie erbaut wurde – Goldeck.

1846 hatte Moritz II. Graf Fries dieses Grundstück per Urkunde Robert Schlumberger geschenkt, wohl auch in der weisen Voraussicht, so den jungen Unternehmer an die Herrschaft Vöslaus zu binden. Nach dem Bezug der neuen Anlage trugen auch die feinen Tafelweine fortan den Namen „Goldeck“.

Quelle: https://www.privatkeller.at/pdf/Falstaff_04.2012_Artikel_Wein_Saga.pdf, Foto Stadtmuseum Bad Vöslau

Station 9: Pfarrhof, Sommervilla der Familie Fries

Das Gebäude wurde als Sommervilla zum Zweck der Vermietung für Moritz II. Grafen Fries errichtet. In der Stiftungsurkunde vom 31.12.1869 durch Moritz II. Grafen von Fries und seine Frau Flora Gräfin von Fries wurde es folgendermaßen gewidmet: „[…] ferner das und bisher eigenthümlich gewesene Haus N. 124 in Vöslau samt dazu gehörigen Garten sub Catastral-Parzelle N.243 im Flächenmasze von beiläufig 800 Quadrat Klafter, wie es liegt und steht, ebenfalls für immerwährende Zeiten als Pfarrhof für obige Kirche.“

In einem undatierten Dankesschreiben der Gemeinde Vöslau an den Abt von Melk, Clemens Moser, steht zu lesen:

Hochwürdigster Herr Praelat! Exp Johannes

Mit dem innigsten Gefühle der Dankbarkeit schreitet der ergebenst gefertigte Vertreter der Gemeinde Vöslau zu der von der letzteren ihnen übertragenen Verpflichtung Euer Hochwürden aus vollem Herzen den Ausdruck der höchsten Dankbarkeit für die gnädigst ertheilte Befreiung vereinbarter Beitragsleistung zu den, am hiesigen Pfarrhofe geführten Zubaue erkennen zu geben. Genehmigen Euer Hochwürden die Versicherung daß dieser Akt der Großmuth und huldvollen Rücksicht so ungünstiger Vermögensverhältnisse unserer Gemeinde, eine deutbaren Nachklang für alle Zukunft finden und die Gemeinde Vöslau des Hochwürdigsten Gönners stets mit Liebe und Dankbarkeit gedenken wird.

Quelle: Die Vöslauer Pfarrkirche von Otmar Rychlik

Station 10: Vöslauer Pfarrkirche

Wie Bad Vöslau als Ganzes aus dem Schloss hervorging, so nahm auch die Pfarre dort ihren Anfang. Bis zum Jahre 1312 gehörte der Ort in kirchlichem Bereich zur Pfarre Traiskirchen. Dann wurde Vöslau der Pfarre Gainfarn zugeteilt, bald wieder getrennt und eine eigene selbständige Pfarre. Das Schloss hatte eine geräumige Kapelle, dem hl. Jakobus geweiht, die als Pfarrkirche diente. 1580 hatte sich die Lehre Martin Luthers verbreitet, sodass Vöslau in der Zahl der protestantischen Pfarren und Ortschaften aufscheint. In der Schlosskapelle wurden evangelische Gottesdienste gehalten. 1623 erging ein kaiserlicher Befehl und die Bevölkerung wurde wieder katholisch. Es kam aber nicht zur Errichtung einer selbständigen Pfarre, sondern Vöslau wurde wieder eine Filiale von Gainfarn, der dortige Pfarrer besorgte Gottesdienst und Seelsorge. Noch bestand im Schloss die alte Pfarrkirche als Schlosskapelle, welche samt dem Schlosse durch Herrn Wöber um das Jahr 1740 neu gebaut und eingerichtet wurde. Johann I. Graf Fries, ein Protestant, wandelte um 1780 die Schlosskapelle in einen Speisesaal um – die Altäre und anderen Einrichtungsgegenstände wurden der Pfarre Großmeiseldorf überlassen. Sein Enkel, Moritz II., konvertierte 1850 zum katholischen Glauben und die ehemalige Schlosskapelle wurde wieder eingerichtet. Aufgrund der Bitte von Flora Fries durften ab 1864 täglich Gottesdienste gehalten werden. Bis dahin erfüllte die gräfliche Familie ihre Sonntagspflicht in der Pfarrkirche Gainfarn, wo ihr das Oratorium in der Sakristei und drei Kirchenstühle für die Dienerschaft reserviert waren. Der Wunsch nach dem Bau einer Kirche ist immer lauter geworden, denn die Gemeinde begann zu wachsen aufgrund verstärkter Sommerfrische, Errichtung der Südbahn und der Kammgarnfabrik. 1852 entstanden erste Entwürfe. Es wurde zunächst ein Anfangskapital erlegt durch Widmungen des Grafen Fries, Beiträge der Gemeinde, Spenden von Wohltätern und durch Sammelergebnisse von der Bevölkerung. 1860 war der erste Spatenstich und 1870 war die Kirche fertiggestellt. Hauptfinanziers blieben die Stifter Moritz II. und Flora von Fries, die allerdings auch die Hauptbedingung stellten, dass Vöslau eine selbständige Pfarre werden sollte und ihre Familie die Exklusivrechte zur Nutzung einer Familiengruft unter der Kirche besitze. Die erste Beisetzung fand 1836 statt. Der Kreis schloss sich 2010 mit dem Tod von Hans Graf Fries, dem Letzten aus der direkten Linie, wonach das Familiensiegel zerbrochen wurde, da es keine Nachkommen gibt.

Quellen: Hundert Jahre Pfarre Bad Vöslau von P. Riedler, St. Jakob Pfarre Bad Vöslau von Selb/P. Holpfer

„Von der Kirche, als dem Mittelpunkte von Vöslau geht es allmählich aufwärts. Mittel-Vöslau ist zumeist mit Eichen und Linden bepflanzt. Besonders letztere tauchen die Atmosphäre in unsagbar angenehme und wohlthuende Düfte, die sich mit dem Harz der Föhrenwaldungen und den Blumen der Gärten zu einer balsamischen Harmonie vereinigen. Wer im Juni schon das Glück hat, in Vöslau zu leben, der wird manche angenehme Stunde auf den einladenden Bänkchen unter den in voller Blüte stehenden Linden zugebracht haben. Das Heine’sche Gedicht: Grüss mich nicht unter den Linden! findet hier seine Bestätigung. Man will ungestört sich ganz und voll dem Genusse hingeben. Dieser Kirchenplatz mit dem sich daran schliessenden Moritzplatz und dem nach den Maithale abfallenden Pärkchen ist eine reizende Gegend. Lauschig und still, die Luft voll Würze, unten im Maithale das Plätschern und Lachen der Badenden, spät am Abend das leise Murmeln der Badequelle, oben die Kirche als geheimnisvoller Lauscher der Nacht, und der Mond zieht lichte Bänder durch die Zweige und Gebüsche.“

Quelle: Auszug aus „Vöslau in Wort und Bild“ von Wilhelm Geiger (1898), Foto Stadtmuseum Bad Vöslau

Station 11: schubertplatz

„Der Moritzplatz – so benannt nach dem Grafen Moritz [II.] Fries, der diesen herrlichen Platz der Gemeinde zum Geschenke machte mit dem Servitute, dass er nie verbaut werden dürfe.

„In Mittel Vöslau mit der Hauptfront gegen den Moritzplatz liegt das „Hôtel Hallmayer“ nach dem Begründer dem alten Hallmayer so genannt. Frau Herbster, die Witwe des verstorbenen letzten Besitzers leitet dieses ebenfalls vornehme Hôtel mit grosser Umsicht und seltenem Fleisse. Dieses Etablissement ist mit einer zierlichen, feinen Eleganz ausgestattet, und höchst geschmackvoll mit Balkonen und einem prächtigen Vorplatze. Die freien und ebenfalls lohnenden Aussichtspunkte dieses Hôtels befinden sich im Osten auf das Wiener Becken, das Leithagebirge und im Südwesten auf die Hochalpen. In Verbindung mit diesem Hôtel ist die Restauration „Schweizerhof“, dessen Besitzer Herr Hausner, gleichfalls Pächter des Cursalons, es versteht, jene durch feine Küche und gute Bedienung zu einem gern besuchten Rendezvous Orte der Curgäste zu machen. In dem schönen Garten concertirt allwöchentlich einmal die Curcapelle.“